「你多久沒有睡了?」那位拿著記錄版的人問到,字音被口罩過濾了一半。

「我也不知道。」女人說,雙眼儘管盯著座位對面那台發光的螢幕,每約4秒就有一行外紫夾白的橫條從上方降下,周而復始,降下降下。「或許是睡了很久,對吧?」這時橫條又再降下,扭曲著螢幕的畫面,仿佛那片藍天草原,就在中間斬成兩半。那個人走過去,一手按下了電源按鈕,畫面就還原成反光的灰色玻璃框。

* * *

剛剛上了一輛的士,想起我把雨傘遺留在吃飯的地方,那是一張舊式茶餐廳的狹長木椅卡座,他替我去拿回來。外面開始下起雨來,的士的車頂不明不白地漏水,我用手去按著漏水的地方,雨水還是不停滴下來。車一直停在原位,沒有開動,車門開著,司機在外頭說:「沒有辦法。」

她曾跟美兒說過這麼一個夢。

美兒坐在咖啡廳的窗邊,望向外面的陽光,塵埃在陽光下閃爍、降落,等著這個夢的主人到來。美兒覺得,她是過於擔心了,結婚前的女人,總有「船頭怕鬼,船尾怕賊」的時候。

她跟美兒說:「看來我已經忘了我跟他相識時散步的地方。」她跟他結婚,據說也有十五年。美兒沒見過她結婚時幸福得淚流滿面,差點把妝都容掉的樣子,甚至連有關的相片一張也沒有見過。美兒不算她的朋友,她只是偶然找上門,要美兒為她解夢的客人罷了。美兒當然不明白,如若她說得那麼幸福,為什麼今天會說這樣的話呢?那似得自己,嫁了不到三年,對方外面收埋另一個,大可以把雞毛蒜皮之事數落一餐。離婚,亁亁淨浄,一個人清靜,從此一切只為自己打算。那時美兒不信命理,不沾巫事;後來機緣下學會了,彷彿對自己的生命有了參悟。

「我想你是不會明白的了。我不是說不愛他,又或他不愛我了。」她那雙不知何時長出黑眼圈來的雙目,無神攪拌著白色瓷杯裡的玫瑰花茶,玫瑰花乾在茶中不由己地旋向中心。「明明每天都見著他,但有時我甚至想不起他是甚麽樣子的。」就是這樣,她述說她每次突然而來的想像裡,他就在那裡,面目糢糊不清,看不到的,就像在夢中,夢見了甚麼人,熟識的聲音,不能再熟識的感覺,就認定了是那個人。

「或許你太累了吧?你說他那麼好賺,現在你倆都退休了,該好好去玩玩,休息散散心。」

「我也不知道呢。」她自己也快搞不通。但這一切,不就是在他退休開始發生的嗎?

那時候,男人把家裡不少東西都換新了。新的電視、新的三門雪櫃、新的冷氣、熱水爐,還有電腦,就像一個新住客,剛剛把這屋租下來住,卻從來沒有過問她。還有一個東西,從來沒有在家裡出現過的,一部投影機,床對面的電視,都得移位張就,好讓出牆壁用來作投影。

那天開始,男人不再早起了,因為不用上班。起來呢,問到煮甚麼早餐來著(但已經快中午了),跟他以往的星期天休假習慣太不同,一時間她不知道如何答他:「你這是鬧著玩,我且看看有甚麼吃的吧。」但她呢,拿著兩個蛋走進廚房,平時只用作沖調咖啡之類的地方,煮食爐光鮮而陌生,已經不再是那個十多年沒開的單頭煤氣爐,而是簇新的雙爐頭。然後女人發現,其實她真的會煮嗎?打個雞蛋也是破的,只好把男人帶到他平時愛去的茶樓午餐。

接下來所有晚上呢?房間都亮著,天花板映出藍色深深淺淺的光在閃動,偶爾擦白一秒,又回到藍調。男人不是窩在床上看電影投影,就是坐到房角的書桌上,一隻包裹全耳的碩大黑色耳機,房間沒有聲響,只有他的筆記型電腦鍵盤蹄聲嘚嘚,間中雜夾著滑鼠連擊。女人呢,躺在有點短的床上,天花的光影比市區的霓虹還要冷,思考他何時才回到床上,像以住那些日子,稍稍鑽進被子裡,然後像小孩一樣把頭和臉在藏在她的小腹裡,要她的雙手去擁抱。於是她等了又等,天花繼續發亮,兩小時過去了,再來看一下鐘點,五點半了,窗簾外的天空都變藍了,男人還是原封不動的,像屹立不倒的巨石擋著透過窗簾的陽光。窗簾在冷氣下輕搖動著,透過的陽光一層層的在簾間降落。

場景融合似的轉化成了在船上,我往窗外看,巨浪在遠方的岸上把貨櫃都捲入海中,海上開始有垃圾和物件的殘骸漂浮開來。奇怪的是較近的岸上,中間深入一點的屋子都沒有被捲到。船為了確定沒有被雜物卡住,開動轉了一圈。

「你覺得這算是惡夢嗎?」美兒問她。

其實她並不覺得這算是惡夢,或是打擾她睡眠的夢。畢竟夢中所謂的「危險」都遠離她的範圍,就像隔岸觀火一樣。只是,她醒來對這夢特別有印象,卻又覺得不是屬於她自己的東西。

她已經放棄了在那張很短的床上等待男人,反正他就是不再回來了。晚上,他是白天,他像就隻不用睡眠也不會休眠的機器,追從他喜歡的影像、聲音和文字前往更深更遠的光纖之源,過濾到他需要吸收的能量,而不再是從她身上得到慰藉的那個男人。但與其說放棄,實質只會令她陷得更深。每當她從日夜之間再次被喚醒,那個人呢?被子呢?當她醒來,旁邊的位置有一個微微陷下的窩,在心裡也有著這麼一個坑,每一個晚上都複印一次。床是女人的,又或女人是床。床的左邊裂出了懸崖,她再沒有睡眠的時間或日子,失去了有關白日的記憶又或是白日開始的時分,就像夢中漂浮的垃圾,再分不出是從哪裡來的片段。

「這個小掛飾送給你吧。並不是甚麼特別飾物,只是希望你看到它能放鬆心情。」她把美兒給她的一串海貝掛飾,掛在床前,希望能令她回想起甚麼,像一座夜裡的燈塔發出指引的光線。她看著海貝串,在電腦光害的渲染下,一閃一閃地亮起走調的顏色,藍的、紫的、白的,掛飾的影愈來愈長,愈長的話就能追上那匹千里馬,把那個人從上面獵下來。這時夜更深了,影子黑得把時鐘的指針都吞沒,但來自螢幕的光仍在局部閃亮。

場景轉成了在室內,好像是在教堂裡的一個陰暗房間。我在房間裡頭織著一件傳統飾物,但那件飾物的樣式並不屬於我所知的任何一種文明。我一邊編織著,想著編好後,等他回來就能當作結婚禮物送給他。突然有兩個不認識的女人衝門進來,一個黑的,一個白的,指著我說編的方法和花紋都錯掉了。我認為自己沒有編錯,覺得很委屈,所以哭了起來,以為編錯了就嫁不了他。那兩個女人把我用的材料奪去了,都各自編織起來競爭一番。我不服氣,找來了穿得像修女的主持人,評評是否編錯了,其時我手上的飾物已編好了三分二,沒有錯。他回來了,抱著我,說要我嫁他,但我仍不停流淚。

「結賬。」美兒向店裡的女待應說到。女待應勤快的把賬單皮夾送到美兒面前。

「你的朋友沒等到嗎?」女待應看著美兒對面的玫瑰花茶,除了茶匙斜在杯子裡,其餘都原封不動涼在那裡。

「她已經離開了。」美兒微笑著,把付款塞進賬單夾裡還給待應。「下次我們再來光顧吧。咖啡很好喝。」下次,美兒想,不知道是何時了呢。不論甚麼事情,總有交疊然後分開的時候,夢與現實,各有其美好的故事,為甚麼要煩惱呢?美兒覺得,有一杯香滑又回味的炭燒咖啡,已經是一種恩典。

* * *

「張俊明……45歲……單身……」那位穿著白色條紋恤衫的人,在椅子上放下了他的西裝外套,自言自言般一一讀著表格上的資料。

「你要我給你開安眠藥,其實你多久沒有睡了?」那個人問到,環顧了房間的四周。大白天,室內很暗淡,百葉窗簾都上得緊密,透過的陽光不離窗邊三米就遮斷了。

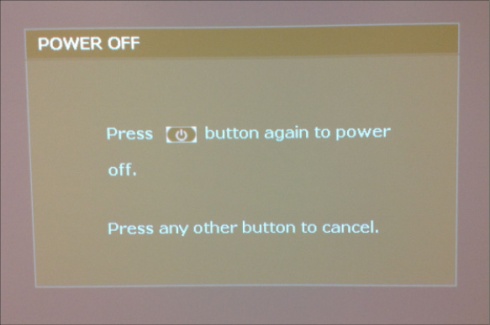

「我也不知道。」坐在床尾的男人說,雙眼儘管盯著床的對面牆。投影機在牆上投影出寬大的藍色長方框,甚麼都沒有,偶爾兩三分鐘會感到投影光變深一下又回復原色,右下角有兩行白色的小字互換地顯示著:「Press play to play back.」男人答到:「我自己也忘了何時睡過。」這時白色的小字又切換成了:「Hold the power button to shut down.」那個人走過去,從男人手上拿下了遙控,按下暗紅色的電源按鈕,牆上的畫面就消失了,然後百葉窗被拉起,房間突然光得變成了白色。

「開藥不是問題,但你要改變你的習慣,在睡房的電器,還是搬到外面客廳比較好。否則吃藥後你也只會無心睡眠。」那個人拿出筆記本,在上面寫了甚麼,撕下來送到男人面前。男人還是原封不動的坐著,面向牆壁。這時,那個人看見牆上有補過的地方,再四下探看,電視背後的牆上,掛著一幅畫。那是一幅玻璃彩繪,背景是草地和夜空,一對赤裸的男女在床上擁抱酣睡,木的床頭有一串掛飾飄浮著,不能說美,線條很簡單,但有柔和的感覺。

「還有,快去物識個女友吧。才四十多歲,做宅中年真的不太健康啊。」

發表留言

Comments feed for this article